2014年国庆期间,彼时还在深圳工作的我去广州交响乐团看了一场草坪音乐会,认识了周凡夫老师伉俪。

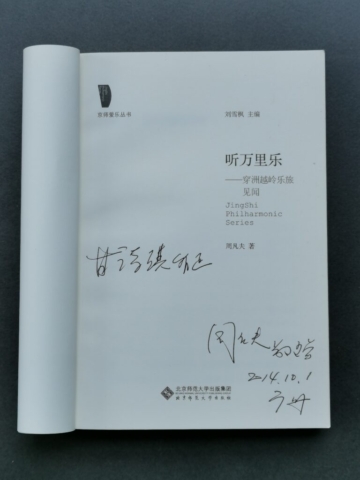

我在办公室对这个在香港求学期间便听过无数次的名字表示敬仰之情,周老师大方地赠送了他的著作《听万里乐》给我,并亲笔题赠。音乐会因下雨提早结束后,原本预定的车辆无法立即前来,我当即表示,假如周氏伉俪不介意,我可自驾送他们到车站。就这么一段短短的路程,成为了我与周老师结缘的开始。

2015年我正式加入乐团工作后,与周老师有了更密切的接触。他博览群书、治学严谨,每逢我向他请教问题,他几乎每次都查阅资料后再回复,是一本古典音乐行走的“活字典”。2017年在他的建议下,我阅读了他所写的《香港管弦乐团三十年》和周光蓁先生所著的《中央乐团史》,开拓了我对中国古典音乐发展历史的视野,更初步感受到团史应该如何呈现。时值广交庆祝成立六十周年,周老师以他对国内古典音乐多年的观察,深度参与了广交团史的出版过程。虽然书籍最后因各种原因未能付梓,但他对广交发展过程的梳理,为乐团留下了一份宝贵的文献资料。

周老师不仅笔耕不辍,还乐于参加广交为乐迷举办的各类活动。我曾参与的有他和钢琴家石叔诚的对谈,也有他在广州购书中心为读者们讲解德奥经典音乐。无论规模大小,他均非常认真对待,并通过现场观众的反应调整活动节奏,是不可多得的善于做现场活动的学者。

由广交于2017年创办的广东国际青年音乐周曾多次邀请周老师以香港媒体的身份进驻。他曾“抱怨”星海音乐厅观众席灯光太暗,不便于他在音乐会现场做笔记。他作为观演媒体表现出来的使命感,在当今媒体里是凤毛麟角的存在。也正是因为这份真诚和专业,他经常受邀参与各种演出团体的巡演。在我的印象里,他是一个极为忙碌的“空中飞人”。每年9月和2月新年后,他都会拿出巴掌大小的行事历,根据档期与我约定到场观看哪些广交音乐会。能够在他密集的行程里让他作出取舍“抢出”时间到访广州,是我最值得骄傲的事。

2020年1月举办的第四届广东国际青年音乐周,是艺术总监马友友与青年音乐家们首次在广州进行社区演出。新颖的形式与密集的安排吸引了周氏伉俪分工合作,分别观看了六场活动,并在香港媒体发布了相当篇幅的回顾报道。未曾想当时一别,竟因疫情定格成永恒。

除了工作上的交集,周老师与广交的行政同事极为投缘,每次会面都很关心大家的近况。若有闲暇更会带着我们四周觅食,与我们讲述他小时候在广州生活的轶事。还记得2018年在一间传统粤菜餐厅吃饭,周太太叮嘱我孕期注意事项,周老师在我的拜托之下,为宝宝起名提建议。2017年,我与同事到香港艺术节看演出后,周老师带我们在尖沙咀一间小店吃“鱼铰粥”,此情可待成追忆。

虽然疫情期间未能相见,但频繁的微信往来让我觉得周老师仿佛从未远离我的工作和生活。今年5月,我在阅读与马思聪先生有关的资料时,向他求证相关人物的去向,他饶有兴趣地看完资料,并向文中提到的叶家求证,然后回复我的猜想是对的,侧面证实了马思聪先生与广交有着千丝万缕的关系。随后,广州青年交响乐团巡演曲目导赏、广交21/22乐季综述等工作都在按部就班地完成。正当周老师答应我一周内完成新乐季音乐会介绍的数天后,噩耗忽然传来。据说,周太太在周老师逝世当天还把电脑交到病榻上的他。每当我想到也许他在离世前依然想着和我们并肩作战,便分外难过。

7月16日上演广交乐季闭幕式音乐会,节目单收录了他为广交撰写的最后一篇曲目导赏。当马勒《第四交响曲》末乐章的女高音唱到“我们安享天国的快乐,免除了人间的烦恼。在天国听不到尘世的喧嚣:一切生活和平宁静。”时,我不禁想起了周老师此刻或许正在天国看着我们。而每当我们为他的离去感到悲伤时,我又仿佛看到他坐在面前,爽朗地笑我们,竟为了最自然不过的生老病死而难过。

或许我们应该感恩,能够在此生与周老师相识一场,从他的身上学会治学严谨、热爱生活。我们能做的是好好生活,成为让他为之骄傲的晚辈。而他,正如曾用笔名“毕系舟”一样,走向自由极乐。

甘诗琪

广州交响乐团 对外联络部